0574-87189651

邮箱

ningbosr@163.com

微信号

yongshanglishihui

甬商历史:宁波商业发展的历史脚印

宁波自古就对外开放,它的历史就是一部开放的历史。开放历史形成了开放意识,开放意识造就了宁波商人文化。

宁波的商业文明可以追溯到7000年前,那时宁波所在的宁绍平原东部已经有了人类活动,并且达到了一定的文明水平。这个时候不仅出现了人类最早的水稻种植,还出现了人类最早的交换形式——以物易物。

唐朝时期,宁波正式对外开放。从唐德宗建中三年(782年)到宋光宗绍熙二年(1191年)的400年间,中国商人从明州启程,往来日本达100多次,并选举出商团带头人李邻德、李延孝、张支信、李处人、崔铎等,这可算是最早见于史载的宁波商人了。

到了两宋,经过五代时期吴越王钱镠安民富民政策的推动,此时的宁波市集已相当繁荣。随着商业重心南移,宁波江厦街上设立了明州市舶司,各国海船皆猬集于此。明州商人有五千缗以上资金者就可登记领到出航凭证,这恐怕是宁波商人第一次获得合法对外经商身份。与此同时,以王安石为代表的一批大学者使得宁波开始确立“耕读传家、商儒并生”的传统,本土的四明学派开始显现,对外贸易进一步发达,宁波也在这个时候成为海上丝绸之路的出发地。在塞外游牧民族入主中原的元朝时代,宁波不仅成为南北货物的集散地和全国最为重要的港口之一,还是当时中国第二大对外贸易港口城市,永丰库遗址便是当时宁波对外贸易繁荣发展的最好见证。

明朝时期,当政者采取闭关锁国政策,禁海反而促进了宁波私商贸易的大发展。学界公认的宁波商帮形成的萌芽阶段,就在明末。形成的主要标志是,宁波商人在北京创设了鄞县会馆。此后,宁波商帮作为重要的商业力量在中国商界舞台上出现。

在清朝,宁波出现了全国闻名的著名学派浙东史学,与西方的交流也日渐频繁。鸦片战争后,1844年,宁波作为五口通商之一的城市被迫开埠,这个时期宁波经济得到了迅速发展。与此同时,这个时期的宁波商帮从一个旧式商帮转变为一个新式资本主义企业家群体,形成了中国近代民族资产阶级的一支重要力量,对中国近代经济的发展做出了贡献。

民国时期,随着上海的开埠和崛起,此时宁波商帮的商业舞台开始向上海转移。其主要特征是以新式商人为主的宁波商人将商业利润投资于航运业、金融业、工业等新兴领域,形成实力雄厚的宁波帮金融资本和工业资本。新中国成立后,中国进入计划经济时代。许多宁波工商业者移居境外各地,以香港、台湾、东南亚为中心进行发展。

1978年后,改革开放的浪潮来袭,宁波经济又一次进入到腾飞时期。许多乡镇企业纷纷转制率先发展,民营企业、外资企业呈现一片蓬勃景象,宁波商业也迎来了新一轮的繁荣期。

宁波帮与甬商

宁波帮”是一个怎样的社会群体?

广义上的“宁波帮”,泛指所有在外的宁波人相互扶持、相互帮助、相互抱团所形成的一个地域性的团体,包括政界、学界、商界、文艺界、医学界、科技界等各界人士在内的一个精英荟萃的宁波人群体。

狭义上的“宁波帮”,则是“宁波商帮”的简称,泛指旧宁波府属的鄞县、镇海、慈溪、奉化、象山、定海六县在外地的商人、企业家及旅居外地的宁波人。只有出生或者祖籍在宁波的人才能“入帮”;从宁波到上海,从香港到宝岛,“宁波帮”已经有三百年的历史。

“宁波帮”为何受到如此高规格的“待遇”?

“宁波帮”是宁波人在外地打拼逐渐形成并发展起来的一种群体称谓。“宁波帮”代表着宁波优秀的群体,是宁波人民的骄傲。“宁波帮”已深入到工商、科教、文化等各个领域,活跃在全国各地和世界上100多个国家和地区,其中海外“宁波帮”达42.7万人。可以说“宁波帮”已经成为宁波发展的独特优势和重要依托,并凝聚成推动宁波现代化建设的强大力量。

“宁波帮”的起源是什么?

19世纪80年代以后,以上海为中心,一批宁波商人开始投资航运业、金融业、制造工业等新兴领域,涌现出一大批工商巨子和社会名流,形成了实力雄厚的宁波帮金融资本和工业资本,为推动中国民族工商业的兴起和发展做出了杰出贡献。一大批著名的宁波商人出现了,“宁波帮”此时已经从传统的商帮中脱胎而出,成为地域性的人才群落。

“甬商”和“宁波帮”的关系是什么?

“宁波帮”是指宁波府人士以血缘姻雍和地缘乡谊为纽带联结而成的群体,是盛行于国内和海外的宁波人团体。改革开放以后,“宁波帮”的定义更加宽泛,其中人们开始更多地关注“宁波帮”中的商人群体,他们渐渐成为了宁波经济发展或者说宁波人“走出去”的代名词。而甬商则特指传承和发扬了“宁波帮”精神,通过艰苦创业、白手起家、代代传承而形成的新一代商业人士的代名词。

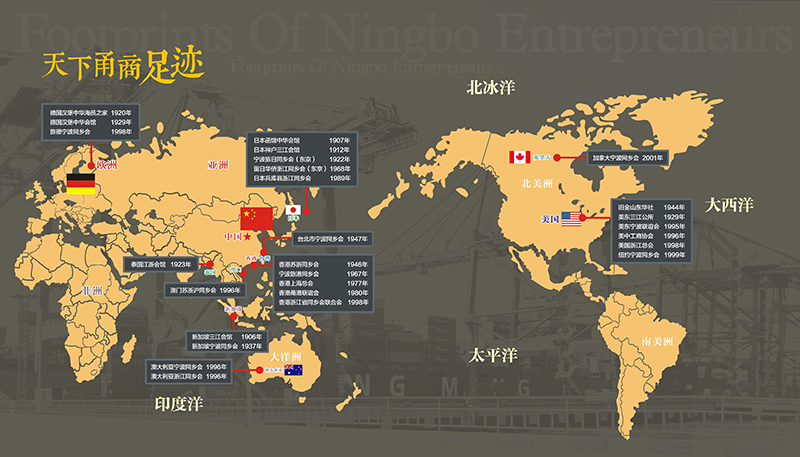

甬商足迹:行走在世界之间的甬商

三江汇流的宁波,是中国最早开放的贸易口岸之一。开放带来的商业文明,使宁波人拥有了一种闯荡天下的勃勃雄心,并利用下游口岸优势,南下北上,尤借助上海之平台,成为独领风骚的地缘性商人群体,原本“无徽不成镇”为“无宁不成市”所取代。

敢为人先的“闯”劲

晚清时,宁波府所在的地方土瘠人多,有句俗语“宁波熟,一碗粥”,意思是靠田地的收成,仅能每天喝一碗粥,宁波人因此形成了外出经商的氛围。

1840年后,随着上海开埠,素有外出经商传统的宁波人,出现了规模空前的人口外流,潮水般地涌向更有利可图的上海,安营扎寨,在十里洋场闯荡拼搏。

当时民歌唱道:“大海泱泱,忘记爹娘。”早期的宁波商人,正是沿着一条“沙船之路”驶向了上海。他们在黄浦滩前结营搭寨,建立起最早的棚户区,凭借着手中的理发刀、菜刀和裁缝剪刀,开始了他们闯天下的创业之路。

从元朝起北京就出现了宁波人的身影,明朝永乐皇帝朱棣迁都北京,通过移民、科举等手段使北京迅速发展,宁波富民成批迁到北京。直到康熙乾隆年间,北京的宁波商帮也发展到鼎盛时期。

成衣业和中医中药业是宁波的传统优势行业。“红帮裁缝”作为一个群体,最早是依托上海滩才得以扬名,以后他们的足迹逐渐遍布了大江南北。北洋时期,宁波“红帮裁缝”在北京开业的已达数十家之多,大都集中在华洋杂处的王府井和崇文门内。二十世纪二三十年代,在北京名气响、规模大、资金足的西服庄,无一不是宁波“红帮裁缝”。宁波“红帮裁缝”汪天泰,随同西人由上海到北京从事西服业,这是有史料记载的北京红帮裁缝第一人。随后又有周天泰、顾同泰等西服庄相继到北京开业。

除了上海、北京,宁波商帮在天津也有相当大的商业力量。在中国近代,宁波商帮不远千里北上天津创业,历经数百年,成为津门仅次于广东商帮的第二大外籍商帮。鸦片战争后,宁波、天津同为五口通商城市,随着西方经济势力北上,甬津两地的商贸往来更是频繁。特别是外国洋行先后在津建立或设分号,不少宁波籍人士由沪移居津门,更结下了商缘。

随着宁波商人北渡上海,并从上海辐射到北京、天津、汉口等各大城市,药材商的足迹也如海鸥逐浪般地流向四方。宁波商人经营的著名药铺,如上海的童涵春、冯存仁、蔡同德,北京的同仁堂、天津的达仁堂,都是这些城市的药业名店。今天我们仍可以看到这些百年老店的金字招牌,未见丝毫褪色。

此外,以重庆为中心的我国西南地区与东南沿海地区,以及华中,也是近代宁波商人主要的活动区域之一。而长江三角洲北翼城市的南京、扬州、无锡、苏州、南通等城市,从明朝起,宁波商人就在这块土地上扎根创办实业。尤其在近代,有不少宁波实业家投资办企业,涉及服装、钟表、民信、纺织、房地产等行业。

走远路,发现更大的世界

至清末,“五口通商”口岸之一的宁波开埠通商,宁波商人足迹遍布全国各地,甚至遍及欧美各地。特别是在19世纪末与20世纪40年代前后,宁波商人有两次较大规模的海外创业高潮。

清末光绪、宣统年间(19世纪末前后),一批宁波人为生活所迫去海外谋生,地点以日本和南洋为主。这批人多为手持理发刀、厨刀和裁缝剪刀的下层劳动者。他们多年奋斗,依靠自身的勤劳和灵活的经营手段,创造出了不凡的业绩。

上世纪中叶,因战乱一部分在上海的宁波籍商人开始思考另寻新址,进行“二次创业”,其中在上海开办影业公司的邵逸夫兄弟属于最早的一批。1932年,九一八事变后,目光敏锐的邵氏兄弟决定迁往香港发展,后在香港成为影业巨头。抗战之后,内地社会依旧动荡,更多的资本和人才迁往香港。后来被称为“船王”的董浩云和包玉刚,都在此时发家。这种迁徙,从企业发展的角度来看,是正确的选择。因为大部分人经过上海滩的商战搏杀,又得到彼时香港的发展良机,经济实力有了很大的扩充。上世纪七十年代后,众多的宁波人就在香港各个领域显山露水:1990年评出的香港十大富豪,就有三人籍贯宁波:包玉刚、邵逸夫、陈廷骅;周星驰、洪金宝、苗侨伟、林忆莲等电影明星的籍贯也是宁波;作家中则有倪匡。直到如今,香港和早年在上海滩活跃的宁波人的关系,还可以从一些细节中窥见:香港泰昌祥集团名字的由来,源于该集团奠基人顾宗瑞在上海创办的泰昌祥报关行。

20世纪40年代末,由于社会经济环境的急剧变化,宁波商帮除了大批移居香港,还去了澳门和台湾,后又扩散到欧洲、美洲、大洋洲。他们抓住战后世界经济发展机遇,利用港澳台独特的地理优势,艰苦创业,奋力开拓,迅速成为活跃在世界经济舞台上颇受注目的一个群体。在台湾,有实业巨子应昌期、水泥大王张敏钰、半导体之父张忠谋;在美国,有大中集团创办人应行久、加州地产巨擘张济民、全美最大的服装企业B·B公司的创办人毛昭寰;在德国,陈名豪、陈名杰兄弟接过了陈氏家族“海员之家”的重任,并将影响进一步拓展到了欧亚各地;在日本、新加坡,亦涌现出了傅在源、胡嘉烈、水铭漳等一批商界名流……

他们的实力和能量受到两位世纪伟人的重视。早在1916年,孙中山线上在视察宁波时就赞赏:“凡吾国各埠,莫不有甬人事业,即欧洲各国,亦多甬商足迹,其能力与影响之大,固可首屈一指也。”1984年,邓小平同志发出“把全世界的‘宁波帮’都动员起来建设宁波”的号召。

据不完全统计,目前在外创业投资的甬商超过70万人,总投资7000多亿元,其中在境外创办企业2400多家,分布于全球116个国家和地区。海外宁波商人广泛分布在我国香港、台湾,以及各大洲,总人数超30万人。

求新求变的“甬式”开拓

“要窜头,海三湾。”这是句宁波老话。它诠释了宁波商人想发迹就得走远路、闯世界的开拓精神。

对于宁波来说,大海是冒险之海,也是生存之海,危险与希望共存。要生存,就要踏上这危险的路途,并随时应对一切挑战。基于这种环境,造就了宁波人顽强开拓、冒险创新的“思变”性格,这使他们在日后机会来临时,便一涌成为时代的弄潮儿。

善于捕捉机遇,开拓新的领域,是宁波商帮迅速崛起的秘诀。早期外出闯天下的宁波人,怀揣的只有“三把刀”(剃刀、菜刀、裁缝刀),不因循守旧,不墨守成规,靠着灵活的经营手腕、开拓创新的理念,敢于第一个吃螃蟹。

“世界船王”包玉刚最初涉足航运业时,父亲因航运业已经饱和而反对,但他依旧坚持了下来,敢于在潮头冒险。而在经济最不景气的1971年,他更冒险地向日本公司订造了6艘船,总吨位达到150万吨。随着国际航运的好转,他的公司一帆风顺,而且在当时处于困难时期的日本造船界赢得了尊重和赞誉。另一位“船王”董浩云早在年幼时便说,“地球表面四分之三是海洋,我应该像郑和一样有雄心去征服海洋”。

当海外轮船进入中国,宁波帮就转向经营轮船业。而当他们意识到钱庄将被银行淘汰时,他们就开始操办银行。1897年,在宁波帮的努力之下,上海成立中国第一家银行——中国通商银行。1902年,上海商务会议公所成立,这便是日后引领上海工商业的“上海商务总会”的前称,而上海工商界则在当时引领着中国工商界的前进方向。

在海洋文化的熏陶下,宁波人养成了善于思变的性格,更容易接受新事物,这种思变精神,使得他们没有把外来文化和外来的商业竞争者视为洪水猛兽,而是以他们对待大海般的包容和思变,取人之长和补己之短。

改革开放后,新宁波商帮求新求变,敢于打破陈规、颠覆旧格局同样引起了全球关注。宁波人在资源缺乏、能源不足的客观条件下,重新白手起家,“衬衫大王”雅戈尔、“制笔大王”贝发、“阀门大王”志清、“日用品大王”利时、“文具大王”广博、“八音琴大王”韵升等等150多个行业领袖纷纷从宁波涌出。更值得称道的是,新宁波商帮并未止步于“大王”,他们更善于抓住时机创新转型,不断向科技、品牌及新市场等更深广的领域进军。

大至工业机器,小至螺帽螺丝,他们似乎无所不干、无所不通。很难为这样一群商人和企业作出准确的定义:他们中的大多数创业时几乎一无所有,但是他们总是演绎着资本的神话;他们很少有骄人的学历,甚至出身低微,但是他们的企业总是驰骋全国乃至全球;他们扎根于宁波,但是他们的眼睛始终关注外面,他们的步伐紧贴、甚至领先潮流。